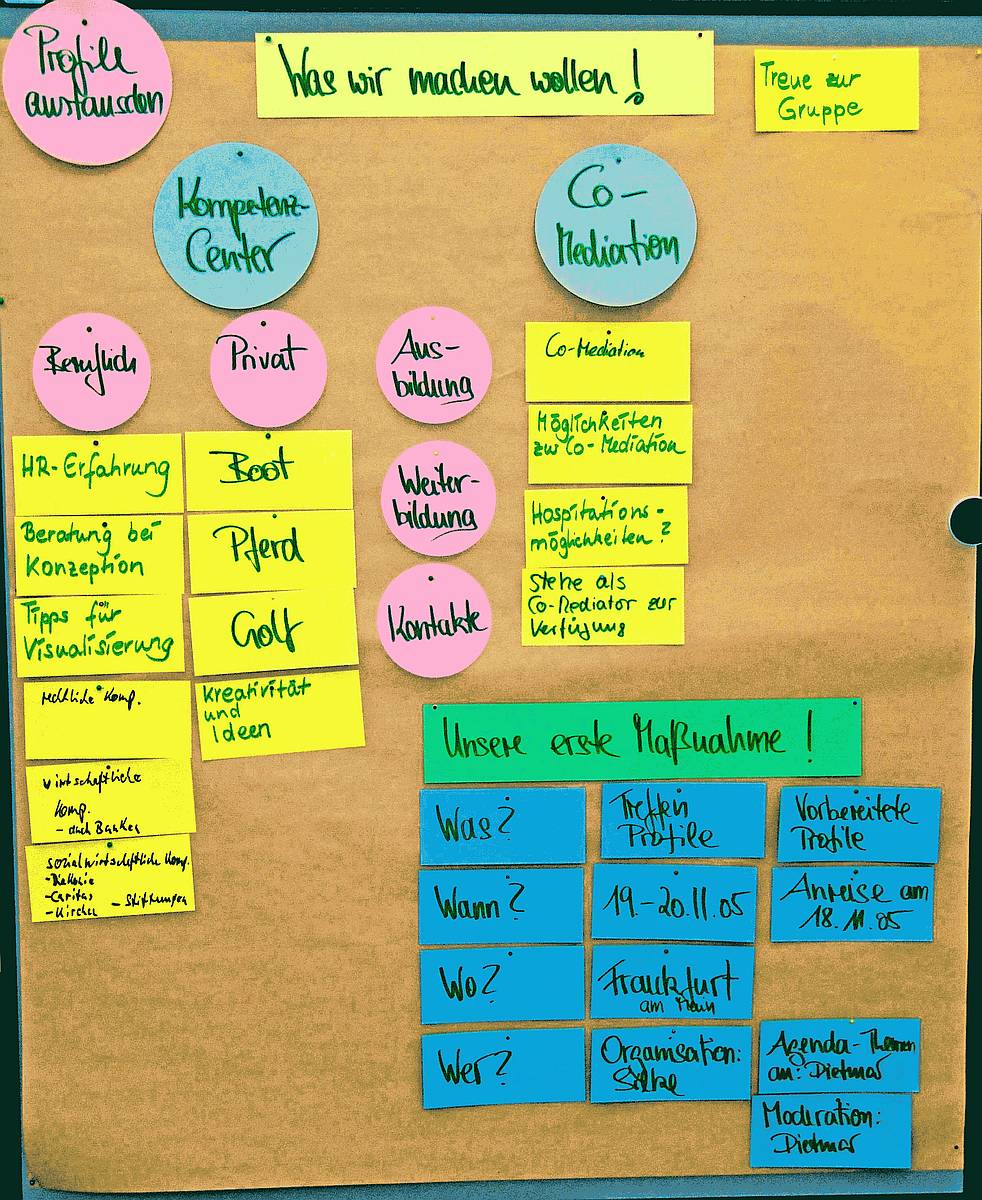

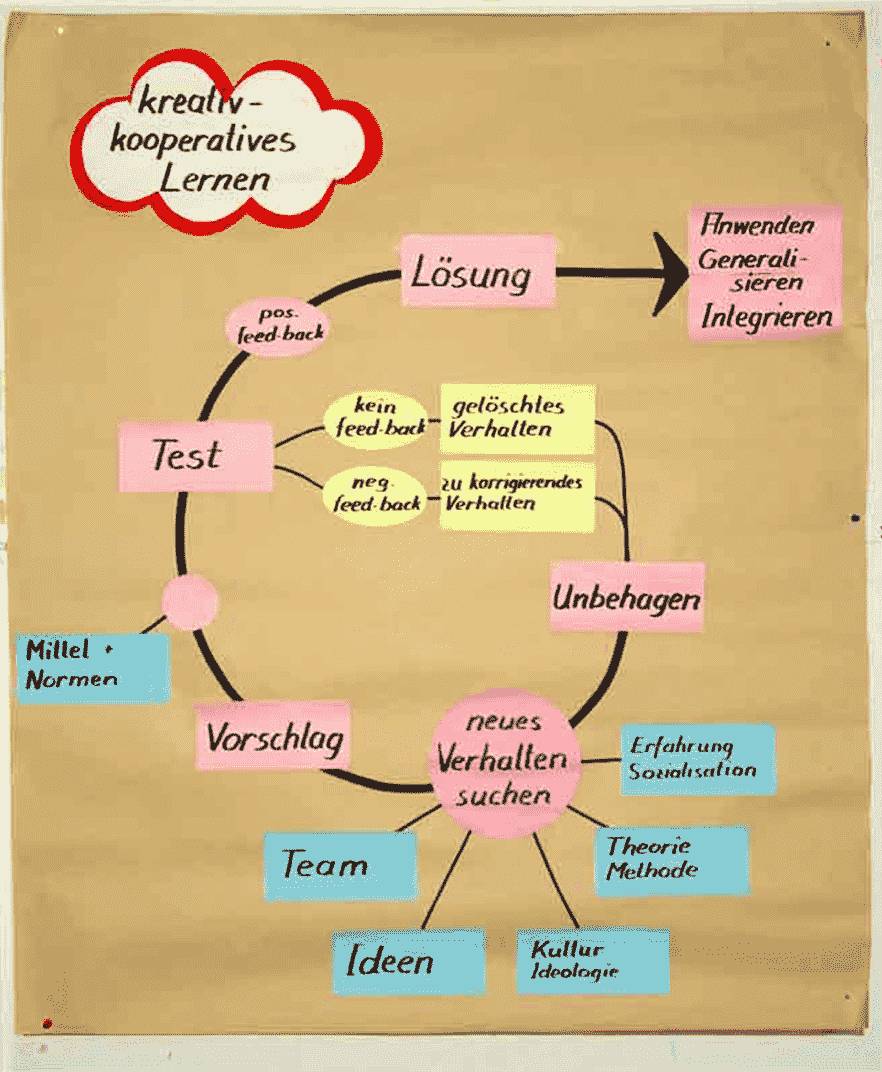

Mit der Metaplan-Methode werden Diskussionen auf einer Pinwand visualisiert, strukturiert und moderiert.

Diese Form der Gesprächs- und Workshopführung wird im Unterricht, in Unternehmen und in anderen Bereichen angewandt. Durch Team-Arbeit werden Ideen produziert, gesammelt, geordnet, bewertet und entschieden. Kern der Methode ist die Visualisierung von Inhalten und Prozessen durch Text und Bilder. Sie wurde Anfang der 1970er von der Metaplan GmbH entwickelt.

Inhalt

Ziele

Moderation ist eine Methode zur Steuerung der interaktiven Kommunikation in Arbeitsgruppen. Sie fördert die motivierte, aktive Mitarbeit aller Beteiligten. Ziel ist eine gemeinsame Arbeit an einem gemeinsamen Ziel, und ein für alle nachvollziehbares, gemeinsam entwickeltes Ergebnis.

Diese anschauliche Form der Gruppenarbeit ist besonders für Prozesse der Planung, Problemlösung, Meinungsbildung und Entscheidungsfindung geeignet, weniger für die Erarbeitung und Verarbeitung von Fachinhalten und Kenntnissen.

- Ideen produzieren: Kreative Ideen werden auf Karten geschrieben. Diese Kartentechnik ist eine Form des Brainwriting (die schriftliche Form von Brainstorming). Je mehr Karten desto besser, und wie im Brainstorming gilt: alles ist erlaubt, auch „Verrücktes“. In einer Variante werden die Karten an den Nachbarn gegeben, der diese als Anregung für weitere oder weiterführende Ideen nimmt.

- Fragen sammeln: Zu einem Thema werden Fragen oder Probleme gesammelt. Dadurch erschließt sich die größere Breite und Tiefe des Themas aus der Sicht aller Teilnehmer.

- Meinungen austauschen: Zu einer Frage werden Gedanken, Meinungen, Aspekte gesammelt. Dadurch werden die Sichtweisen aller Teilnehmer für alle ersichtlich.

- Lösungen erarbeiten: Für Aufgaben werden Arbeitsschritte geplant und Verantwortlichkeiten festgelegt. Für Konflikte werden Lösungen gesucht.

Methode

Ausrüstung

Die übliche Metaplan-Ausrüstung umfasst:

- transportable Stellwände (zur Not auch fest installiert, große Pinwand)

- Packpapier zum Bespannen der Wände (150*125cm)

- Moderationskoffer mit Karten in verschiedenen Größen, Formen und Farben, Filzstifte in verschiedenen Farben und Breiten, Klebepunkten, Pins, Klebestiften

- spezielle Kamera für Fotoprotokoll.

Ablauf

Der Ablauf oder die "Dramaturgie" orientieren sich an den verschiedenen Phasen eines Problemlösungsprozesses. Darüber hinaus sind die natürlichen Bedürfnisse der Teilnehmer, ihre Aufnahmebereitschaft und ihre Aktivitätsbedürfnisse zu berücksichtigen. Tabelle 2.4.1 gibt eine Überblick über die verschiedenen Phasen einer Sitzung. Es empfiehlt sich, einen logischen Ablauf der Phasen und sinnvolle Pausen einzuhalten.

Im Folgenden wird der Ablauf einer Standard-Variante beschrieben. Der tatsächliche Ablauf kann mehr oder weniger stark modifiziert werden. Er hängt vom Teilnehmerkreis, von der Aufgabe und den Ideen der Moderatoren ab. Da die Methode aus Modulen besteht, die nahezu frei kombinierbar sind, kann sie sehr flexibel eingesetzt werden.

Die vollständige Metaplan-Sitzung besteht aus drei bis vier Stufen und ist auf mehrtägige Dauer angelegt. Bei einer Kurzsitzung, die zwischen einer dreiviertel und vier Stunden dauern kann, werden einzelne Module des Ablaufs ausgewählt (s. dazu Kleber et al. 1985, 125ff.)

Phasen

Rhythmus / Phasen einer Metaplan-Sitzung. Vor einem "mustergültigen" / "peniblen" Abarbeiten der Liste ist zu warnen. Aufbau: Phase — einsetzbare Technik — Bemerkungen

- Begrüßung - Kennenlernen - Anwärmen — Begrüßung durch Moderatoren, Zielplakat, Vorstellungsrunde, Gruppenspiegel ("Wer sind wir?"), Blitzlicht (Kurzbeitrag jedes Teilnehmers reihum zu seinen gegenwärtigen Gefühlen/Stimmungen), Ein-Punkt-Frage ("Wie stark bin ich interessiert?", "Was erwarte ich?") — abhängig davon, wie gut sich die Gruppe kennt, hier geht es noch nicht um Inhalte, sondern um entspannte Atmosphäre

- Problem-/Themenorientierung herstellen, Einstieg ins Thema — Ein-Punkt-Frage ("Wie wichtig ist...?" "Wie zufrieden bin ich mit ...?"), Tagesordnung entwickeln, Zuruf-Frage ("Worüber wollen wir heute sprechen?"), Kartenabfrage, Themenspeicher — Probleme und Themen bewusst machen

- Themen-/Problembearbeitung — Kleingruppenarbeit, Kleingruppenszenario, Kartenabfrage

- Ergebnisorientierung — Tätigkeitskatalog ("Was ist von wem bis wann zu tun?") — kritische Phase, weil hier Farbe bekannt werden muss, Arbeit übernommen wird, Euphorie kann auftreten, nicht überschätzen, Teilnehmer nicht auf Zeiten festnageln

- Abschluss — Ein- oder Zwei-Punkte-Frage ("Wie zufrieden bin ich mit Ergebnissen/Zusammenarbeit?"), Feedback-Runde — Gruppenprozess und inhaltliche Ergebnisse reflektieren

- Protokoll — Fotoprotokoll, Abschrift/Abzeichnung, ggf. Erläuterung — entsteht simultan zur Sitzung als "Abfallprodukt", nur noch abzufotografieren, ggf. abschreiben, für Präsentationen ist eine Aufbereitung nötig

Kartenabfrage

Die Liste zeigt den möglichen Ablauf der am häufigsten auch als Einzelmodul verwendeten Technik, der Kartenabfrage. Vor einem "mustergültigen" / "peniblen" Abarbeiten der Liste ist zu warnen.

- Frage stellen — und auf Packpapier notieren (bzw. vorbereitete Tafel einsetzen)

- Kartenabfrage — auf Karten schreiben lassen, was dazu einfällt, Schreibregeln vgl.u.

- ggf. Auswahl und Sortierung nach Wichtigkeit durch jeden Teilnehmer selbst — wenn offensichtlich ist, dass es zu viele Karten werden

- Einsammeln und aufhängen — unsortiert aufhängen, dabei Karteninhalt vorlesen

- Clustern — Gruppieren der Karten, dabei Interaktion mit allen Teilnehmern, Überschriften zu den Clustern finden, Mehrfachnennungen übereinander hängen, offene und nicht clusterbare Punkte seitlich hängen, noch keine Kritik üben

- Ergänzen und Kritik — "Was fehlt?" Vorlesen der Gruppen, ggf. Nachfrage mit Bitte um Konkretisierung oder deutlichere Formulierung ("Wie ist das gemeint?"), weniger Relevantes ggf. wegnehmen, dabei nicht brüskieren

- ggf. Bewerten — Punkte kleben

Quelle: Frank Scholles, Magrit Putschky- Institut für Umweltplanung, Abt. Landesplanung und Raumforschung - Universität Hannover - nicht mehr Online

Moderator

Der Moderator ist ein methodischer Helfer, der die Gruppe in die Lage versetzen soll, sich ihren roten Faden selbst zu spinnen. Er ist kein Leiter, Oberexperte oder Vorgesetzter, der weiß und zeigt, wo es langgeht und/oder wo es hingehen muss, sondern vielmehr ein Experte für die möglichen Wege der Kommunikation. In dieser "Hebammen-Funktion" sind die Metaplan-Hilfsmittel sein Handwerkszeug.

Kleber et al. (1985, 117) charakterisieren die Haltung der Moderatoren wie folgt:

- Sie stellen ihre eigenen Meinungen, Ziele und Werte zurück und bewerten weder Meinungsäußerungen noch Verhaltensweisen. Wenn sie mit einer Gruppe verbunden sind und daher auch einen eigenen Standpunkt haben, müssen sie jeweils sichtbar machen, wann sie den Prozess steuern und wann sie ihre eigene Meinung äußern

- Sie nehmen eine fragende und keine behauptende Haltung ein. Damit öffnen sie die Gruppe füreinander und für das Thema

- Sie helfen den Teilnehmern, möglichst selbstverantwortlich zu reagieren, und sind sich ihrer Einstellungen zu den Menschen und Themen bewusst

- Sie fassen alle Äußerungen der Gruppe als Signale auf und versuchen, den Teilnehmern ihr eigenes Verhalten bewusst zu machen, sodass Störungen und Konflikte bearbeitet werden können - ohne moralische Appelle auszusprechen

- Sie diskutieren nicht über die Methode, sondern wenden sie an

- Sie rechtfertigen sich nicht für ihre Handlungen und Aussagen, sondern klären Schwierigkeiten, die hinter Angriffen und Provokationen stehen

Bausteine

- Der erste Baustein der Pinnwandmoderation ist die weitgehende Visualisierung der Inhalte der Auseinandersetzung. Pinnwände, Kärtchen in verschiedenen Formen und Farben, Filzstifte und Klebepunkte ermöglichen das schnelle Zusammentragen, Strukturieren und Bearbeiten von Informationen. Da sowohl der Gesamtzusammenhang als auch Details jederzeit sichtbar sind, wird konzentriertes, sachliches und systematisches Arbeiten möglich.

- Der zweite Baustein ist die Leitung der Auseinandersetzung durch einen Moderator, der inhaltlich keinen Einfluss nimmt. Er kümmert sich um das organisatorische Umfeld der Moderation, er fördert ein angenehmes Arbeitsklima und strukturiert den Prozess der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung.

- Die Prozessplanung führt zum dritten Baustein der Metaplan Methode, zu den Frage- und Antworttechniken. Dies sind Verfahren, mit denen bestimmte Schritte im Prozess der Meinungsbildung bewältigt werden können: Kartenabfrage, Wertungspunkte, Argumentationskarten, Informationskarten, Entscheidungskarten, Strichlisten, Sprech- und Denkblasen...

Quelle: Günther Einecke (http://www.fachdidaktik-einecke.de/ (siehe auch die Texte und Literaturangaben unter Fachdidaktik) — 2003-2022)

Faktoren

Die Moderation muss in ihren Abläufen vorweg geplant, Material muss bereit gestellt werden.

Neben der oben beschriebenen visuellen Technik werden bei dieser Methode häufig auch professionelle Diskussionsbegleiter, so genannte Moderatoren, eingesetzt. Mit dieser Technik strukturiert der Moderator die Denkprozesse im Rahmen der Gruppenarbeit.

- Der gezielte Wechsel von Einzel-, Kleingruppen- und Plenumarbeit je nach den sachlichen und sozialen Anforderungen einer Situation ist eines der wichtigsten Arbeitsmittel in der Moderation. Auch der Ortswechsel im Arbeitsraum gehört dazu: Arbeit am Tisch, Versammlung um die Pinnwände, Gruppierung in Raumecken, Auslagerung in andere Räume...

- Konsens-Orientierung ist ein weiteres Prinzip der Moderation. Wenn alle ihr Wissen und Können einbringen sollen, dürfen nicht einzelne zurückgesetzt werden. Genau dies geschieht aber, wenn Entscheidungen nur in Abstimmungen getroffen würden...

- Ein weiterer Faktor ist Transparenz in der gemeinsamen Arbeit. Ist die Situation für alle durchschaubar, so werden unnötige Unsicherheiten vermieden. Auf methodischer Ebene sollte daher immer deutlich sein, an welcher Stelle des Arbeitsprozesses sich die Gruppe befindet und was warum getan wird. Inhaltlich gesehen wird durch die Visualisierung ein einheitlicher Informationsstand gefördert.

Quelle: Günther Einecke (http://www.fachdidaktik-einecke.de/ (siehe auch die Texte und Literaturangaben unter Fachdidaktik) — 2003-2022)

Moderationstechniken

Blitzlicht

- Abfrage der momentanen Stimmungen

- Klärung der Ausgangsbasis, Feedback

- Ergebnis muss in das Folgende miteinbezogen werden

- Moderator sollte teilnehmen

- Jeder spricht nur über sich selbst

- Anregung z.B. auch durch Störungen oder Spannungen

Ein-Punkt-Abfrage

- Abfrage von Stimmungen, Meinungen, Tendenzen

- Erste Themen- oder Problemorientierung

- Linear oder skaliert

- Gut ist eine anonyme Nennung (z.B. Pinnwand umdrehen)

- Eindimensional oder zweidimensional

Kartenabfrage

- Zum breiten und unbewerteten Sammeln von Anliegen, Kenntnissen, Erfahrungen, Ideen, Meinungen

- Einstieg in vertiefte Themen- oder Problembearbeitung

- Anonymität bewahren

- Kartendoppeln ist bei schwieriger Clusterung möglich

- Bei vielen Schreibern pro Teilnehmer 3 Karten auswählen lassen

Zuruf – Verfahren

- Zum Sammeln von Anliegen, Kenntnissen, Erfahrungen, Ideen, Meinungen

- Schneller Einstieg in die Themen- oder Problembearbeitung

- Klar visualisierte Fragen / Probleme

Themenspeicher

- Festhalten wichtiger Themen

- Einstieg in vertiefte Themen- oder Problembearbeitung

- Themen vor de Abstimmung erläutern

Gewichtungsverfahren

- Gleichberechtigtes Festlegen von Themen, Reihenfolge; Alternativen auswählen (Halb soviele Punkte wie Wahlmöglichkeiten)

Kleingruppenarbeit

- Vertiefte Themenbearbeitung

- Zusammentragen von Wissen

Fragenspeicher

- Festhalten offener Punkte

Moderierte Diskussion

- Intensive, zielgerichtete Diskussion

- Bei 2 Moderatoren kann einer visualisieren

- Zeitrahmen stecken und Spielregeln festlegen

Maßnahmenplan

- Ergebnissicherung

- Persönlich Verantwortung festlegen

- Umsetzung von Maßnahmen fördern

- Realisierbarkeit im Auge behalten

Quelle: Institut für Psychologie; Universität Freiburg - nicht mehr Online

Beispiele

Ablauf: Sek. II: „Planung Studienfahrt“

Hier der Ablauf der Planung einer Studienfahrt als ein Beispiel zur Metaplan Moderation.

Voraussetzung

Im Leistungskurs 12 soll die Klassenfahrt geplant werden. Eine Schülerin & ein Schüler werden als Moderatoren zur Regelung der Abläufe und der Gespräche bestimmt.

Im Raum gibt es 2 Pinnwände (Tapetenrollen, Packpapierflächen), Din-A 5-Karteikarten, Klebestreifen, Filzstifte, farbige Klebepunkte aus Papier.

1. Runde

Die Diskussion beginnt in einer ersten Runde mit der Kartenabfrage: „Welchen Sinn und Zweck soll die Studienreise im 13. Schuljahr für uns haben?“

- Alle Beteiligten schreiben in Einzelarbeit ihre Antwort auf ein kleines Kärtchen und geben sie den Moderatoren, die es an der Pinnwand befestigen.

- Dabei können sofort durch die Moderatoren oder später bei der Betrachtung der Kartensammlung durch den Kurs die Karten umgesteckt werden: zu thematischen Gruppen oder nach Gewicht.

- Die Moderatoren klären dies im Gespräch mit dem Kurs.

- Aus dem entstandenen Bild wird für alle Beteiligten sichtbar, welche Rolle die Kursfahrt spielen soll.

- Nun können ein oder mehrere farbige Wertungspunkte auf Karten mit sehr zentralen Angaben geklebt werden. Kommentare können mit Filzstift unmittelbar neben die Karten, z.B. als Sprechblasen, eingetragen werden.

- Im moderierten Gespräch mit Rückverweisen auf die Karten wird in Plenumarbeit geklärt, welchen Sinn die Kursfahrt für alle haben soll.

2. Runde

In einer zweiten Runde geht es um Vorschläge für Reiseziele. Auf Zuruf werden die Vorschläge zu bestimmten Orten in einzelnen Spalten an einer zweiten Pinnwand notiert. In Kleingruppenarbeit, eingeteilt nach den gewünschten (und auf z.B. 3 - 5 Ziele beschränkten) Orten, erörtern die Kursmitglieder die Vor- und Nachteile ihres Zielvorschlags. Sie tragen ihre Ergebnisse als kurze Stichwortliste auf Informations- und Argumentations-Karten, die dann in den entsprechenden Spalten angebracht werden.

3. Runde

In einer dritten Runde versammeln sich alle vor der zweiten Pinnwand und nehmen in stiller Lektüre die Ergebnisse für alle Ziele zur Kenntnis. - Dann ist wieder ein Wertungsdurchgang zu herausragenden Argumenten für ein bestimmtes Reiseziel nötig (ggf. auch anonym mit Wertungspunkten).

4. Runde

In einer vierten Runde erfolgt in einem moderierten Gespräch in Plenumsarbeit eine Diskussion zu den verschiedenen Zielen unter Nutzung der ausgehängten Argumente. Das Gespräch mündet in einen Konsens über das Ziel.

Moderation

Mit Hilfe einer Moderation wird es möglich, Schritte in der Meinungsbildung klar zu trennen. Zielsetzungen werden erst vorgenommen, nachdem viele Informationen und Argumente gesammelt und geordnet sind.

Es ist teilweise schwierig, Gedanken in wenige Worte zu fassen, um sie auf Kärtchen zu schreiben. Auch der vorläufige Verzicht auf Diskussionen, das Stehenlassen von Widersprüchen, muss geübt werden. Jeder Beteiligte hat gleichen Einfluss auf die Festlegung dessen, was als wichtig gilt.

Weitere

Die Verfahren der Moderation können im Unterricht zum Beispiel (Anwendung) in folgenden Fällen ausprobiert werden:

- Planung der nächsten Seminar-Phase = Möglichkeiten - Wünsche/Bedarf - Ziele - Zeitumfang,... bis zur Entscheidung

- Planung der Aneignung fachdidaktischer Positionen in einem bestimmten Lernbereich

- Planung einer Unterrichtsreihe = Wünsche, Vorgaben, Ziele, Wege und Mitteleinsatz

- Planung eines fachübergreifenden oder fächerverbindenden Projekts

Quelle: Günther Einecke (http://www.fachdidaktik-einecke.de/ (siehe auch die Texte und Literaturangaben unter Fachdidaktik) — 2003-2022)

Kritik

Bei der Unterwerfung der Schulen unter den bildungsfeindlichen Geist kommt seit längerem schon ein »Duo-infernale« aus Durchsetzungsinhalten und -methoden betrieblichen Managements zur Anwendung. Hier ist der eigentliche Grund für das scheinbar unvermittelte Auftauchen einerseits des Bildungs-Pidgins von ‘Kunde’ und ‘Produkt’ und andererseits der »Metaplan®«-Technik. Die Management-Inhalte sind zur Erarbeitung bildungspolitischer Zielsetzungen genauso ungeeignet wie die »Metaplan®«-Technik für den Erkenntnisgewinn.

Wenn es möglich wäre, die Verfahren, die die menschliche Gesellschaft in den letzten 20.000 Jahren ausgebildet hat, um das, was in der Welt vorzufinden ist, auf den erkennenden Begriff zu bringen, in die Ausdrucksweise des »Metaplan®«-Zettelwesens zu fassen, dann gäbe es keine Sprache, keine Sätze, keine Texte mehr sondern nur noch Listen und ‘Punkte’. Die Addition, das unterschiedslose, verblose (prädikationslose), zusammenhangslose, beziehungslose, ungeordnete, chaotische Dahinsagen, das ja nicht einmal mehr ein geordnetes Aufzählen ist, sondern sich dem Gebrabbel annähert, bliebe die einzige methodische Technik des Begreifens. Da war man schon in der Steinzeit um Dimensionen weiter. Jeder noch so verhetzte Alltagsmythos ist ein Wunderwerk der inhaltlichen Integration und der Erfassung von Komplexität in ihrem Funktionieren gegenüber dem von »Metaplan®« verordneten Gestammel. Damit muss endlich Schluss sein!

Quelle: 230598 - http://users.aol.com/g20hh/aktuell/gedanken.htm - nicht mehr Online

Literatur

- Claussen, B.; Fürst, D.; Selle, K.; Sinning, H., 1996: Zukunftsaufgabe Moderation. Herausforderung in der Raum- und Umweltplanung, 143 S., Frankfurt/Main (Dokumentationen zur wissenschaftlichen Weiterbildung, 28).

- Deussen et al., 1998: Moderationswerkstatt "Die Dritte". Dokumentation drittes studentisch organisierte Seminar zur Moderation von Planungsprozessen am Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung der Universität Hannover, Hannover.

- Druschel, D.; Gerster-Bentaya, M.; Heffner, P., 1991: Teilnehmerorientierte ländliche Erwachsenenbildung, 47 S., Bonn (Auswertungs- und Informationsdienst für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AID), 3173).

- Grosser, S.; Ludwig, H., 1998: Planen am Abgrund - ein Dorf an der Kippe. Vertiefungsprojekt am Institut für Landesplanung und Raumforschung der Universität Hannover.

- Klebert, K.; Schrader, E.; Straub, W. G., 1987: KurzModeration: Anwendung der ModerationsMethode in Betrieb, Schule und Hochschule, Kirche und Politik, Sozialbereich und Familie bei Besprechungen und Präsentationen, 166 S., 2. Aufl., Hamburg.

- Joachim Freimuth, Thomas Barth (Hrsg.): Handbuch Moderation. Konzepte, Anwendungen und Entwicklungen. Hogrefe, Göttingen 2014, ISBN 978-3-8017-2375-0.

- Karin Klebert, Einhard Schrader, Walter Straub: Moderationsmethode. Gestaltung der Meinungs und Willensbildung in Gruppen, die miteinander lernen und leben, arbeiten und spielen. 3. Auflage. Verlag Windmühle, Hamburg 2006, ISBN 978-3-937444-07-9.

Metaplan®: eingetragene Marke der Metaplan – Thomas Schnelle Gesellschaft für Planung und Organisation mbH Quickborn (www.metaplan.com)

Weitere interessante Artikel zum Thema:

Wortlehre

Wortlehre Projektunterricht

Projektunterricht

Impressum

Impressum Datenschutz

Datenschutz