Der Begriff Performativ ist relativ neu. Er wurde zuerst in den 50iger Jahren des letzten Jahrhunderts von John Langshaw Austin verwendet um eine spezielle Kategorie sprachlicher / grammatikalischer Äußerungen abzugrenzen. Performativ bezeichnet eine "Sprachhandlung" - d.h. eine Handlung die durch das Sprechen selbst geschieht. Sprache bezeichnet hier nicht nur - die performativen Sprechakte entfalten sozusagen "materielle Wirkungen" das heißt, sie stellen etwas in dem Moment her, in dem sie es bezeichnen.

Beispiel:

"Ich taufe dieses Schiff auf den Namen 'Enterprise'."

Was bedeutet der Begriff Performativ?

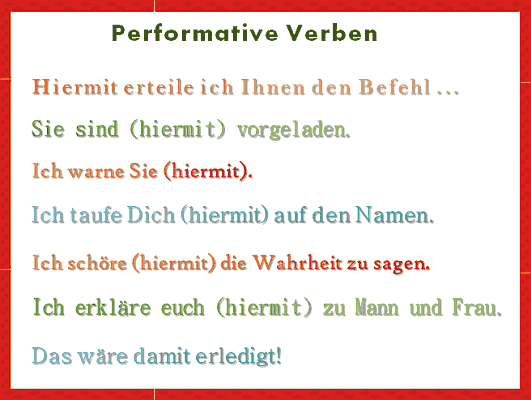

Der Begriff "Performativ" bzw. "Performativität" wurde von John Langshaw Austin (How to do things with words; Harvard University Press, 1962 — die deutsche Übersetzung erschien 1972: Zur Theorie der Sprechakte, Reclam) geprägt und beschreibt eine Klasse sprachlicher Konstruktionen. Beispiele für performative Verben:

- Sie sind (hiermit) vorgeladen.

- Ich warne Sie (hiermit).

- Ich taufe Dich (hiermit) auf den Namen.

- Ich erkläre euch (hiermit) zu Mann und Frau.

- Ich schöre (hiermit) die Wahrheit zu sagen.

- Das wäre damit erledigt!

- Hiermit erteile ich Ihnen den Befehl ...(Militär-Jargon)

Sozusagen im Augenblick des Sprechens wird diese Aussage "Wirklichkeit". Eine performative Formel zeichnet sich dadurch aus, dass das Adverb »hiermit« zur Verdeutlichung eingefügt werden kann.

Wobei sich die Frage stellt, ob es sich tatsächlich um eine Handlung handelt, und nicht um eine Inszenierung oder Beschwörungsformel. Ein Grund, warum die Ritualforschung und die Soziologie dieses Phänomen genauer untersuchen. Denn Performative Äußerungen können nur innerhalb eines Systems kultureller, gesellschaftlicher oder staatlicher Normen und Konventionen "gelingen" (siehe auch: Regel.

Ein weiterer Aspekt beruht auf dem vom Sprachphilosophen Bruno Liebrucks herausgearbeiteten Sachverhalt, dass, wer zu einem anderen spricht, auch immer zu sich selbst spricht. Die oben angefügten Normen und Konventionen wären dann in Bezug auf den Sprecher, als normative Denk -und Wahrnehmungsmuster zu ergänzen.

Performative Sprechakte werden allgemein als selbst-referentiell angesehen.

1. Das Verb enthält bereits die Beschreibung dessen, was "getan werden soll".

2. Der Akt des Sprechens dieses Verbes ist der entscheidende Teil der sogenannten Handlung.

Sprachphilosophisch lassen sich performative Sprechakte nicht mit den üblichen Methoden analysieren, da ihre Aussage per definitionem "Wahr" ist, und damit ihre Bedeutung unmittelbar feststeht (auch wiederrum zirkulär, da ja die Bedeutung wie oben dargelegt den sozio-kulturellen Normen unterliegt, die in der Regel von den Handlungspartnern impliziert akzeptiert werden, sofern sie überhaupt gefragt werden (siehe das Kind im Fall der Taufe)

Anmerkung: soll die Handlung des "sprechens" selber benannt werden, also das Äußerungsereignis, so wird der Begriff "Sprechhandlung" verwendet.

Weitere Forschungen auf dem Gebiet der Linguistik zum Thema Performanz wurden druchgefürht und mündeten in der

Sapir-Whorf Hypothese. In Kurzform ist ihre Aussage:

Sprache formt die Weltanschauung bzw. das Denken.

Noch ein Beispiel aus dem Alltag: "Hiermit distanzieren wir uns von den Inhalten aller verlinkten Seiten."

Es wurde von Austin u.a. darauf hingewiesen, dass solche Konstruktionen nur in einem bestimmten sozialen und semiotischen Umfeld sinnvolle Aussagen ergeben. D.h. die Beachtung gewisser Regeln ist notwendig. Mit "Es werde Licht" funktioniert es eben eher seltener.

Sprache wird auch gesprochen, und nicht nur Horoskope und Antrittsreden werden interpretiert . Die bewusste Entscheidung zum Sprechen kann als Handlung aufgefasst werden, nennt sich dann Sprechhandlung. Daneben gibt es die performativen Sätze - die per se eine Handlung darstellen, also Äußerungen, mit denen wir die Welt verändern, indem wir sprechen.

Die Arbeiten von Ludwig Wittgenstein sind im Grenzgebiet zwischen Philosophie, Logik, Sprache und des Bewusstseins anzusiedeln. Drei Zitate:

- Alle Philosophie ist 'Sprachkritik'. — Satz 4.31

- Misstrauen gegenüber der Grammatik ist die erste Bedingung des Philosophierens. — Aufzeichnungen über Logik

- Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. — Satz 5.6

- Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. — Tractatus Vorwort

Für Wittgenstein ist die Bedeutung eines Wortes sein Gebrauch: "Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache" (siehe auch: Sprachspiel). Nach Martin Heidegger, dem Begründer der Fundamental-Ontologie, bleibt der Mensch als der "zum Sprechen der Sprache Gebrauchte". Seine Tautologien, wie "die Sprache spricht" unterstellen den "Dingen" ein Handeln - Sein und Zeit.

Performativer Selbstwiderspruch

Zitat: Es ist bedauerlich, dass man unter den Menschenrechten das Recht vergessen hat, sich selbst zu widersprechen. [Charles Baudelaire]

Ein performativer Widerspruch (auch Selbstreferentiell) ist ein Widerspruch, der durch Sprechakte hervorgebracht wird, deren Inhalt zumindest formal, als wahr angenommen werden (muss). Zum Beispiel: "Ich bin sprachlos". In diesen Widersprüchen widerspricht der Inhalt der Proposition der Bedingung ihrer Ausführung.

Ein weiteres Beispiel, ist das Paradoxon des Epimenides: Ein Kreter sagt: "Alle Kreter sind Lügner".

Auch wenn nicht mit den klassischen performativen Formen der Sprache vergleichbar, illustrieren beispielsweise einige Wortspiele, indem sie einen Sprachlichen Doppelsinn aufbauen, und damit die konventionelle Interpretation ad absurdum führen, die Gegenwart performativer Akte in unserer Alltagssprache.

Auch einige Sprichwörter, Aphorismen, Witze und Bonmots arbeiten manchmal mit „performativen“ Wirkungen oder Widersprüchen. Zum Stöbern eignet sich diese exquisite Sammlung Deutscher Sprichwörter - auf der Seite gibt es auch Sprichwörter aus vielen anderen Sprachen.

Die Seiten, die linguistische Themen zum Inhalt hatten, sind auf eigenen Wunsch auf die Domain www.korrektor.org migriert.

Weitere interessante Artikel zum Thema:

Wortlehre

Wortlehre Umgangssprache

Umgangssprache Impressum

Impressum Datenschutz

Datenschutz